公開日:2025-08-31 更新日:2026-02-06

展示会準備マニュアル|スケジュール・出展計画・集客・事後フォローまで

この記事の監修者:堀江 和敬 株式会社ストラーツ 代表取締役社長

これまでに多数のイベント・展示会を制作。

日本最大級のIT系のオンライン展示会を主催を経験。

展示会では費用対効果を重視し、名刺獲得からの受注を最大化することを大切にしている。

展示会の成功は当日のパフォーマンスだけでなく、事前の「 準備力」にかかっています。

この記事では、展示会の準備に必要な スケジュールやポイントを、時系列でわかりやすく解説します。 チェックリスト、展示会出展計画書や集客アップのためのSNS等のテンプレートも用意しているので、初めての方でも確実に展示会準備を進められます。

展示会準備を外部委託するなら、「 結果にコミット」する提案力に定評のある 株式会社ストラーツがおすすめです。

経験豊富なエキスパートが、 低価格×ハイクオリティを両立。イベントブースの 企画・制作・運営はもちろん、 動画制作・チラシ・ノベルティのデザイン・印刷までワンストップでサポートします。

目次

1. 展示会準備の全体スケジュールを把握しよう【チェックリスト付き】

展示会の成功は、 準備にかかっています。

ブースの装飾や資料の作成だけでなく、「 誰に・何を・どう伝えるか」をしっかり検討した上での設計が必要であるため、 最低でも3~6か月前からの準備が理想的です。

ここでは、展示会準備のスケジュール目安とポイントを解説します。

(1)展示会準備スケジュールの目安

ここでは、一般的なスケジュール例を時系列で解説します。

▼展示会準備スケジュールの目安

| 時期 | 主な準備内容 |

| 6か月前~4か月前 | ・出展計画を作成 ※2章で詳しく解説しています ・出展目的(例:新規リード獲得、認知拡大など) ・出展製品・サービスの選定 ・予算(出展費、ブース制作費、人件費など) ・チーム体制を整える (リーダー・設営担当・営業などの役割分担) ・展示会への出展申し込みを完了させる |

| 3か月前~2か月前 | ・ ブース設計と制作準備 ※3章で詳しく解説しています ・ブースのレイアウト・デザインを企画 ・ブース施工会社と打ち合わせ・発注 ・展示する製品や機材を手配 ・備品のリストアップと準備(名刺、スタンド、配線、テーブルなど) ・ 事前集客施策を計画 ※4章で詳しく解説しています 例)・自社サイトやSNSで告知 ・メディアや既存顧客への案内(プレスリリース、DMなど) ・ノベルティや配布物(チラシ・カタログなど)を制作 ・当日の人員を手配 ・展示会のマイページに自社製品の情報等を入力 ・宿泊・交通手配 |

| 1か月前~2週間前 | ・トークスクリプト作成とスタッフトレーニング (製品説明、接客マナー、緊急対応など) ※5章で詳しく解説しています ・アンケート用紙の作成 ・商談アポ取り(見込み顧客への事前連絡・来場予約) |

| 前日 | ・ブースの搬入・設営(マニュアル・図面を持参) ・機材や配布物の最終チェック ・スタッフの配置確認と全体ミーティング ・来場者対応・名刺交換・アンケート回収 ・SNSで当日の様子をリアルタイム発信 |

| 展示会終了後 | ・名刺・アンケート内容を整理しリード管理表に入力 ・お礼メールの送付・資料の再送などの初期フォロー ・商談につながった案件を営業へ引き継ぎ ・社内で振り返り(KPI・反省点・次回改善策の共有) ・成果レポートの作成と関係部署への共有 ※6章で詳しく解説しています |

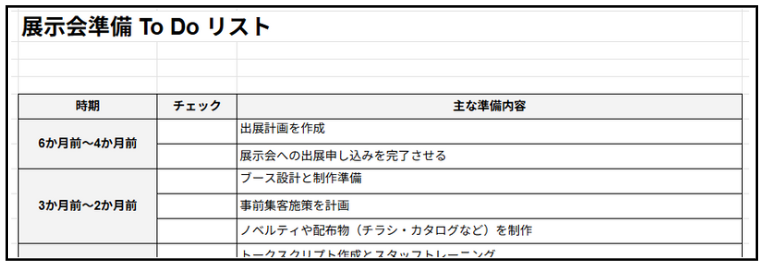

以下は、展示会の準備スケジュールのチェックシートです。登録不要でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

【専門家からのワンポイント】

宿泊の手配は、特に大規模な展示会の場合には会場付近のホテルを押さえるのが大変になることがあります。できるだけ早めに予約しましょう。

また、展示会の1か月前~2週間前頃に、 当日のブース番号が確定することが多いと思います。確定次第、HPに掲載したり、お客様に連絡するなどしましょう。早い段階で出展のご案内を出していたお客様に、再度アプローチやリマインドするチャンスになります。

会場準備は、前日に完了するスケジュールとし、イレギュラーにも対応できる時間的余裕を作りましょう。遠方からの出展で前日までの完了が難しい場合でも、どんなに遅くとも当日の開場時間の1時間~30分前までには準備を終わらせます。当日は、ブースを回すことと顧客への対応に全力を出せることが重要です。

(2)展示会準備のポイント

展示会準備は、 早めにスタートすることでコスト面でも有利に働きます。逆にギリギリの依頼は 直前加算があったり、大型展示会の場合などは対応が難しく 断られてしまうことも考えられます。

出展費用に関しては、 早期申し込みによる割引制度が用意されていることも多く、ブースの設計や製作についても、スケジュールに余裕があれば 急な追加料金やトラブルを避けることができます。

事前にブース設営や当日の流れをシミュレーションしておくこともポイントです。

現場での動線確認や、接客のロールプレイなどを行うことで、当日の緊張感や混乱を減らせます。前回の反省点も参照し、改善策を盛り込んでおきましょう。

また、 準備段階からそれぞれの作業についての「やることリスト(ToDoリスト)」を作成しておくと、抜け漏れの防止に役立ちます。 時系列に沿ったチェックリストを活用することで、タスク管理がしやすくなり、チーム全体の進行状況も把握しやすくなります。

2.展示会準備の第一歩|失敗しない出展計画の立て方

出展計画とは、展示会に出展するにあたって「なぜ出るのか」「何をどう見せるのか」「どうやって成果を出すのか」を明確にし、 準備・実行・振り返りまでを戦略的に組み立てる計画のことです。

(1)出展計画の必要性

展示会は「ブースを作って出れば成果が出る」というものではありません。

単なる「準備リスト」や「作業スケジュール」ではなく、 目的・ターゲット・訴求内容・予算・体制・KPI(成果指標)などを事前に整理することで、展示会の成果が大きく変わってきます。

計画が甘いと、次のような失敗のリスクが高くなります。

▼展示会の失敗例

| ・誰に何を伝えたいのか曖昧で、伝わらない展示になる ・設営や接客がバラバラで、統一感がない ・準備不足で時間やコストが無駄になる ・出展後に成果が測れず、次回につながらない |

逆に、出展計画がしっかりしていれば、ブースの目的や訴求ポイントがブレず、 来場者に響く展示ができるようになります。

【専門家からのワンポイント】

「誰に」「何を」伝えるのかをスタッフ全員で共有できていないと、せっかく興味を持ってくれた来場者にも的確な説明ができず、商談の流れを作れないまま終わってしまうことがあります。

本来であればクロージングまで進められた案件が、ゴールが不明確なまま保留(ペンディング)になってしまうのです。

展示会は “場を作る” ことが目的ではなく、“成果を得る” ための場。だからこそ、目的やターゲット像は全員が同じ絵を描ける状態にして臨むことが重要です。

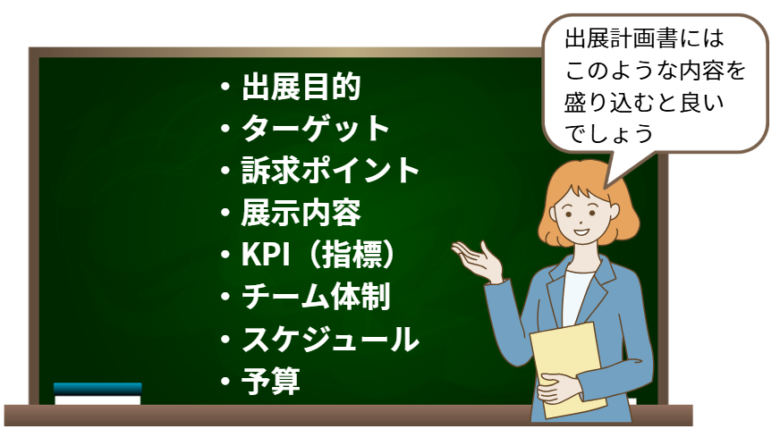

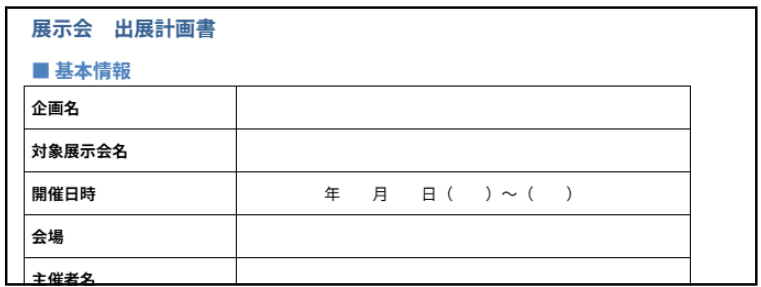

(2)出展計画に含めるべき要素|ダウンロードできる出展計画書テンプレート付き!

出展計画書には以下の内容を盛り込みます。

出展計画書のテンプレートも用意していますので、活用してください。

| 要素 | 内容 |

| 出展目的 | リード獲得/認知拡大/商談化/採用など |

| ターゲット | 来場者属性(業種・職種・課題など) |

| 訴求ポイント | 製品やサービスの強み/競合との差別化 |

| 展示内容 | 実機展示、デモ、パネル、映像など |

| KPI(指標) | 名刺獲得数/商談数/来場数など |

| チーム体制 | 誰が何を担当するか(営業/設営/広報) |

| スケジュール | 準備〜当日〜フォローまでの全体進行 |

| 予算 | 出展料/制作費/人件費/旅費など |

展示会出展計画書テンプレ-トはこちら。

(3)出展計画書作成のポイント

出展計画を作成する際の具体的なポイントを解説します。

①出展の目的を明確にする

展示会準備の第一歩は、 「なぜ出展するのか?」を明確にすることです。出展の目的があいまいなまま進めてしまうと、訴求軸やブース設計、接客方針にブレが出てしまい、せっかくの出展が “出ただけ” で終わってしまう恐れがあります。

出展目的は、以下のように複数ある場合もありますが、 最優先のKPI(成果指標)を決めておくことが重要です。

▼出展目的の例

| ・新規リードを獲得したい(名刺◯件、商談◯件) ・自社製品・ブランドを認知させたい(来場者数◯人) ・取引先や既存顧客への関係強化を図りたい ・採用広報として学生や求職者にアピールしたい |

目的によって、 展示内容・ブース構成・スタッフの役割まで変わります。

②出展製品・サービスを選ぶ

展示する内容は、 “誰に何を伝えたいか”を軸に選定することがカギです。すべてを詰め込むと情報が散漫になり、伝えたいポイントがぼやけてしまいます。

▼選定のヒント

| ・展示会のテーマや来場者層に合っているか? ・競合と比較して強みが伝わりやすい製品か? ・実演やデモが可能で“体験”につながるか? |

来場者が「体験」や「感動」を感じる展示にすると、印象にも残りやすくなります。

③予算とチーム体制を決める

出展には、出展料や施工費だけでなく、印刷物、ノベルティ、交通費、人件費などさまざまなコストが発生します。 予算をあらかじめざっくりと見積もり、費用対効果を意識して配分を決めましょう。

また、社内でのチーム体制もここで決めておきます。おすすめは以下のような役割分担です。

| 役割 | 担当内容 |

| 展示会事務局担当 | 全体管理、社内報告、進捗管理 |

| 制作担当 | ブース設計・装飾、備品手配 |

| 営業担当 | 接客対応、商談、フォローリード管理 |

| 広報担当 | 事前告知、SNS発信、ブース装飾サポート |

役割を明確にすることで、 属人化や準備漏れを防ぎ、スムーズな運営が実現します。

3. 展示会準備に欠かせない!ブースの設計と施工ポイント

展示会における ブースは、会社や製品の “顔” となる重要な要素です。

どれだけ製品が魅力的でも、ブースに魅力がなければ来場者にスルーされてしまうこともあります。逆に、世界観やブランドをうまく表現できていれば、足を止める・話しかける・名刺交換するといった行動につながります。

この章では、成果を上げるためのブース設計と制作準備のポイントを解説します。

(1)小間サイズとレイアウトを決める

展示会ごとに決められた「小間数(こますう)」=出展スペースの広さに応じて、ブースの形状や配置が決まります。

| 1小間(3×3m) | 最低限の展示に向く。限られたスペースで “見せる工夫” が必要 |

| 2小間以上 | 製品展示、打ち合わせ席、動画コーナーなどを分けやすく、設計の自由度が上がる |

限られたスペースをどう活かすかを考え、「来場者の視線」「動線」「滞在時間」を意識してレイアウトを考えましょう。

(2)色・照明・素材で “第一印象” をデザインする

展示会場には、数十〜数百ものブースが並びます。第一印象で「なんか気になる」と思わせることが勝負の分かれ目です。

| 演出要素 | 効果 | ポイント |

| 色彩 | ブランド印象を定着させる | コーポレートカラーやブランドカラーを使用し、顧客が「見覚えあるな…」と立ち寄りやすく、わかりやすくする |

| 照明 | 展示物に注目を集める | スポットライトや間接照明で立体感・清潔感を演出 |

| 素材 | 世界観・質感を伝える | 木材、金属、布などでナチュラル、高級、スタイリッシュを表現 |

特に照明は “顔” になる重要パーツです。LEDやライトアップの使い方で、来場者の印象を大きく左右できます。

(3)施工業者との連携・進行管理も抜かりなく

自社で設計するのが難しい場合は、展示会専門の施工会社に依頼するのがおすすめです。見積もり段階で伝えるべき情報は以下のとおりです。

| ・小間数・開催日程・会場場所 ・希望する演出や展示物の種類 ・予算の上限 ・自社で持ち込む備品(モニター、パネル、パンフなど) |

施工会社によっては 事前に3Dパース(完成予想図)を作成してくれるので、完成イメージを共有しながら進めると安心です。

展示会準備を依頼するなら、「 結果にコミット」する提案力に定評のある株式会社ストラーツがおすすめです。

経験豊富なエキスパートが、 低価格×ハイクオリティを両立。イベントブースの 企画・制作・運営はもちろん、 動画制作・チラシ・ノベルティのデザイン・印刷までワンストップでサポートします。

(4)展示品・装飾・備品の準備を早めに

以下のアイテムは早めに手配・チェックしておくと、直前のバタつきを避けられます。

| ・展示台・パネル・サイン類 ・実機やサンプル(故障リスクに備え、予備を含めて) ・モニター、電源タップ、配線、延長コードなど ・パンフレット・名刺・ノベルティ類 |

また、展示会ブースのレイアウトについては、以下の記事で詳しく解説しています。

集客に強い展示会ブースの施工会社への依頼を検討している方は、以下の記事をご覧ください。

4. 展示会の準備段階から仕掛ける!事前集客施策9選【SNS&招待メールのテンプレート付き】

展示会の成果は、「当日何人に来てもらえるか」に大きく左右されます。そこで重要なのが、 展示会の準備段階から仕掛ける事前集客です。

この章では、費用をかけずにできる施策から、効果的なチャネル活用の方法まで、集客力を高める工夫を紹介します。

(1)1か月前から始めたい!展示会出展の事前集客アイデア

①展示会出展告知

まずは、「出展する」という情報をできるだけ早く、わかりやすく届けましょう。おすすめの告知タイミングは 「1か月前から段階的に」です。

| 1)自社Webサイトに特設ページを設置(出展製品・ブース位置・見どころ) 2)メールマガジンで既存顧客に案内(来場予約やノベルティ案内をセットに) 3)SNS(X、LinkedIn、Instagramなど)で定期的に出展情報を発信 |

ハッシュタグや画像付きの投稿は、シェアされやすく効果的です。

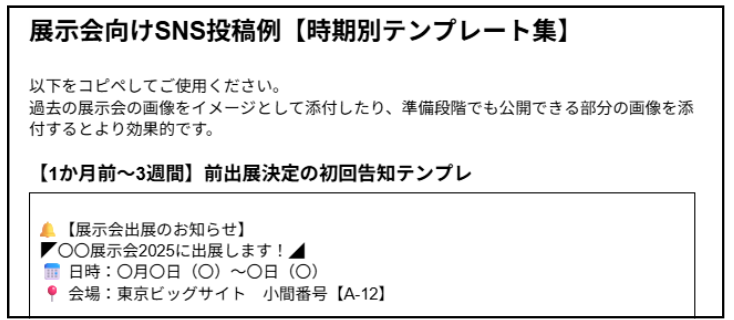

以下は、展示会向けSNS投稿例【時期別テンプレート集】です。

ご活用ください。

【専門家からのワンポイント】

投稿をみて来場してくれた人にはノベルティをプレゼントするなど、来場メリットを提示しておくことで、効果的にSNSを活用できます。

②個別アプローチで来場確率を上げる

見込み客や既存顧客には、 個別連絡での来場促進が効果的です。

| 4)過去の展示会名刺リストに案内メール/電話 5)営業担当からの個別連絡(「ぜひ〇日にお立ち寄りください」) 6)PDFなどで招待状を送付(来場者特典やデモ体験なども記載) |

特に、 「〇時にデモ予定」「ノベルティあり」など “行く理由” を明確に伝えることがポイントです。

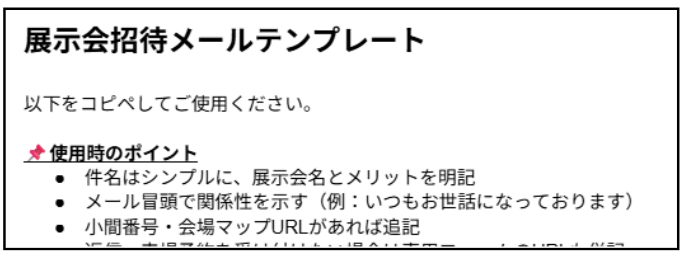

以下は、展示会招待メールテンプレートです。

ご活用ください。

③出展情報を社内で共有する

意外と見落とされがちなのが「社内告知」です。

営業・広報・経営層などが自分のネットワークで紹介してくれるケースも多いため、社内でも積極的に情報を共有しましょう。

| 7)社内ポータルやチャットツールでの出展告知 8)展示会用の営業用スライド・説明資料を配布 9)SNS投稿のテンプレートを社内に展開(再投稿を促進) |

(2)事前集客のポイント|来場者にメリットを提示しよう

事前集客では、 来場した際のメリットを伝えるようにしましょう。

人は「得をする」または「面白そう」と思ったときに行動します。 来場者の興味を引く工夫をすることがポイントです。

| 施策 | 内容の例 |

| 業界動向レポートや競合比較資料の配布 | 当日、会場でしか配布しない業界関連資料を作成、配布することを事前にお知らせしましょう。 |

| デモ体験・試用 | タッチ&トライやその場で操作できる体験を前面に出す |

| 来場特典付き予約フォーム | 「事前予約で粗品進呈」など、予約フォームの設置 |

また、Webでの申し込みフォームにGoogleフォームやフォーム作成ツールを使えば、 見込みリストの蓄積にもつながります。

5. 当日の役割分担と現場オペレーションの準備

展示会当日は、 限られた時間で最大限の成果を出す日です。

成功のためには、 事前に役割を明確化し、現場オペレーションを整えることが欠かせません。

ここでは、当日の役割分担と現場オペレーションのポイントを解説します。

(1)スタッフの役割分担を明確にしておく

展示会では、短時間で来場者に対応する必要があります。そのため、事前に役割を割り振り、 誰が何を担当するのかを共有しておくことが重要です。

| 役割 | 主な業務 |

| 来場者キャッチ担当 | ブース前で声掛け、通行人を引き込む |

| 製品説明担当 | 実演やデモ、詳細説明を行う |

| 商談担当 | 見込み度の高い来場者と席で商談 |

| アンケート・名刺管理担当 | 名刺交換、アンケート記入促進、リード整理 |

| サポート担当 | 在庫・備品補充、資料配布、トラブル対応 |

【専門家からのワンポイント】

当日の担当は適材適所が大切!

キャッチ担当は、当日参加のアルバイトや、他部署の助っ人でも対応可能でしょう。一方、製品説明担当や商談は、製品知識がある人、日ごろ製品の営業を担当している人が適任です。さらに商談の責任者は、Aランク顧客の対応担当とし、決裁権がある人が担当することが望ましいでしょう。

また、現場責任者は製品説明や商談を兼務する場合が多いですが、万が一のブースでのトラブルに対応する必要があり、事務局との連携担当が適任です。

特にお昼休憩時はブースの人手が手薄になりがちですが、ブースに人がいないということは絶対に避けつつ、人員の割り振りに注意しましょう。

(2)接客マニュアルとトークスクリプトを準備

営業担当者が自ら接客する場合は、普段の営業活動と同様に臨機応変な対応ができますが、 アルバイトや外注スタッフを入れる場合は、説明内容や対応品質をそろえるためのマニュアル・トークスクリプトが必要です。

また、 1人の来場者に時間をかけすぎないための対応時間ルールも決めておくと効率的です。(例:B見込み以下は10分以内、A見込みは30分以内など)

▼初期トークスクリプト例(外注スタッフ向け)

| 1.「こんにちは!〇〇(会社名)です。〇〇にご興味のある方にご案内しています。」 2.「本日は〇〇を展示しています。〇〇を活用すると△△(メリット)があります。」 3.「実際のデモをご覧いただけます。〇分程度でご説明いたします。」 |

▼マニュアルの要点

| ・製品の特徴・競合との差別化ポイント ・よくある質問とその回答例(FAQ) ・資料やノベルティの渡し方 ・見込み度別の対応方針(A見込み=30分以内、B見込み以下=10分以内) ・商談化の判断基準と次のアクションフロー |

(3)来場者対応の流れを決めておく

ブースに訪れた来場者をスムーズに案内するために、 標準的な流れを作っておきます。

▼標準的な流れの例

| 1)声掛け・立ち止まり 2)簡単な製品説明 3)デモ体験またはパネル・映像案内 4)名刺交換・アンケート記入 5)商談席またはフォローアップ案内 |

(4)備品・資料の管理体制

当日は、予想以上に資料やノベルティが減ることがあります。以下の点に注意して準備しましょう。

▼備品・資料管理のポイント

| ・資料は複数箇所にストックし、常に補充できる体制を取る ・名刺ケースや筆記具、テープ、延長コードなどの「現場必須ツール」をまとめた備品リストを用意する ・トラブル対応用に、予備の電源タップやケーブルを準備 |

(5)会期中の情報共有

展示会期間中は、 1日の終わりにミニミーティングを行い、翌日の改善点を共有します。

▼ミーティングでの共有事項の例

| ・来場者の反応や質問内容 ・人気の展示物やデモ ・接客で困ったこと・改善点 |

これにより、会期後半ほど接客精度が上がり、成果の最大化につながります。

6.展示会前から準備しておきたい!成果最大化のための事後フォロー

展示会は出展して終わりではなく、 終わってからが勝負です。

どれだけ来場者を集めても、フォローアップが遅れればリードは冷め、商談機会を失ってしまいます。

この章では、展示会後に確実にやっておくべき行動を、時系列にそってご紹介します。

(1)【即日〜3日以内】名刺情報・リードの整理と初期対応

展示会終了後、まず最初にやるべきは「名刺・リード情報の入力と仕分け」です。

以下のようにフォーマットを決めておくと、社内での引き継ぎがスムーズになります。

| 項目 | 入力例 |

| 会社名 | 株式会社サンプル |

| 氏名/役職 | 佐藤 太郎/情報システム部 部長 |

| メールアドレス | taro.sato@example.co.jp |

| 興味のある製品 | モバイルPOS |

| 検討状況 | A(導入検討中) |

| 次アクション | 7/25 オンライン商談予定 |

| 備考 | デモに強く反応。導入時期:年内希望。 |

交換した名刺は、専用アプリでスキャンするか、手入力でデジタルデータとして管理します。紙のままだと管理や共有がしづらく、対応が遅れる原因にもなります。

また、来場者の温度感を把握するため、リードを 「A(導入意欲が高い)」「B(比較検討中)」「C(情報収集中)」といった3段階で分類します。ランク付けによって、フォローの優先順位を明確にできます。

「次にどう動くか」が未設定のリードには即座にアクションを決定することが重要です。連絡が遅れるほど、商談につながる確率は下がってしまいます。見込みがある相手には、できるだけ早くお礼メールや日程調整の案内を送り、次の接点を確保しましょう。

(2)【1週間以内】お礼メール・資料送付

すべての来場者に対して、「ありがとうございました」の気持ちを込めてお礼メールを送りましょう。

A・Bランクの見込み客には以下を添えると良いでしょう。

| ・展示会で使用した資料のPDF/製品カタログ ・具体的な導入事例や価格プラン ・オンライン面談予約フォーム(カレンダーリンク付き) |

お礼メールは以下を参考にしてください。

▼お礼メールの文例(抜粋)

| 〇〇展示会では、弊社ブースにお立ち寄りいただき誠にありがとうございました。 当日ご紹介した製品資料を添付いたしますので、ぜひご覧ください。 また、具体的なご相談や導入の検討については、 下記よりお気軽にお打ち合わせのお申し込みをいただけます。 ▼オンライン面談予約フォーム https://◯◯◯ |

(3)【2週間以内】ホットリードへのアプローチ・商談化

来場者の熱が冷める前に、 優先度の高い見込み客から商談に進めることが重要です。

▼アプローチ例

| ・Aランク顧客には、営業担当から個別メール or 電話フォロー ・オンライン面談や訪問の打診で次の接点を作る ・すでにニーズが明確な場合は、提案書・見積もりを送付 |

※提案資料は、「展示会で話したポイントを反映」したものにすると効果的です。

(4)【1か月以内】効果測定と振り返り、社内共有

展示会の 費用対効果(ROI)を明確にするための振り返りも非常に重要です。展示会の成果やフォローアップの動きをレポートにまとめましょう。

次回出展の判断材料にもなります。

▼効果測定資料の例

| 項目 | 実績 |

| 来場者数 | 650名 |

| 名刺獲得数 | 280件 |

| 商談化件数 | 48件 |

| 成約見込み | 6件(予定) |

| フォロー完了率 | 95% |

振り返りミーティングのポイントは以下の通りです。

| ・来場者の反応(展示、デモ、導線など) ・良かったトーク・説明の型 ・ボトルネック(混雑、資料不足など) ・次回改善点(導線設計、ノベルティ、呼び込み方法) |

また、展示会の成果レポートは、社内での共有も忘れずに行いましょう。

まとめ

展示会の準備は、「 いつ・誰が・何をするか」を明確にしながら、早めに着手することが成功のカギです。

とくに、出展計画やブース設計、事前集客、当日のオペレーション、展示会後のフォローまでを一貫して計画することで、費用対効果の高い出展が実現します。

本記事で紹介した チェックリストやテンプレートを活用し、着実に準備を進めていきましょう。

展示会準備を依頼するなら、「 結果にコミット」する提案力に定評のある株式会社ストラーツがおすすめです。

経験豊富なエキスパートが、 低価格×ハイクオリティを両立。イベントブースの 企画・制作・運営はもちろん、 動画制作・チラシ・ノベルティのデザイン・印刷までワンストップでサポートします。

この記事の監修者

堀江 和敬 株式会社ストラーツ 代表取締役社長

これまでに多数のイベント・展示会を制作。展示会では費用対効果を重視し、名刺獲得からの受注を最大化することを大切にしている。

監修者コメント:

展示会は、ただ「見せる」だけではなく、「成果を出す」ために戦略的に準備を進める必要があります。来場者の心を動かし、商談やリード獲得につなげるには、目的に合った設計と表現が欠かせません。ブースの力を信じて、ぜひ価値ある展示会にしていきましょう。

▶ ストラーツ公式サイト|▶ コラム