公開日:2025-08-31 更新日:2026-02-06

展示会ブースレイアウト実践ガイド|集客に強い動線設計と演出アイデア

この記事の監修者:堀江 和敬 株式会社ストラーツ 代表取締役社長

これまでに多数のイベント・展示会を制作。日本最大級のIT系のオンライン展示会を主催を経験。展示会では費用対効果を重視し、名刺獲得からの受注を最大化することを大切にしている。

展示会で成果を上げるためには、ブースの魅力だけでなく、来場者が迷わず回遊できる動線設計が重要です。

本記事では、 基本となるゾーニングと動線設計の考え方から、演出アイデア、実際の成功事例、NG例とその改善策までを網羅的に解説します。

展示会ブース制作を外部委託するなら、「 結果にコミット」する提案力に定評のある株式会社ストラーツがおすすめです。

経験豊富なエキスパートが、 低価格×ハイクオリティを両立。イベントブースの 企画・制作・運営はもちろん、 動画制作・チラシ・ノベルティのデザイン・印刷までワンストップでサポートします。

目次

1.展示会ブースレイアウトの基本要素|ゾーニングと動線

展示会で成果を出すためには、「どこに何を配置するか」がとても重要です。

限られたスペースでも、戦略的にブースを設計することで、 来場者の立ち止まりやすさ・滞在時間・商談化率が大きく変わります。

ここでは、レイアウト設計に欠かせない 基本の考え方=ゾーニングと動線設計について解説します。

(1) ゾーニング

「ゾーニング」とは、ブースの中を目的ごとに分けて設計することです。基本的には以下の3つに分けて考えます。

| ゾーン名 | 役割 | 設計のポイント |

展示ゾーン | 商品・サービスを魅せる | アイキャッチ・体験・比較ができる構成に |

接客ゾーン | 来場者と会話・商談する | 立ち話/着席のどちらが最適かを検討 ※展示会によっては接客用の椅子とテーブルの配置がマストになっている場合もあるので要項をよく確認する |

ストックゾーン | 資料・私物を収納する | 見せない収納で空間をスッキリ保つ |

特に 展示と接客が混在していると、どちらも中途半端になりがちです。目的別に空間を切り分け、来場者の動きをスムーズに誘導できるレイアウトを目指しましょう。

(2) 来場者動線

ブースに入ってきた来場者が、 どのように歩き、どこで立ち止まり、どこで会話に移るのかを設計するのが「動線設計」です。

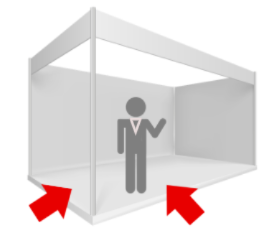

代表的なレイアウト形式には オープン型、セミクローズ型があります。

オープン型 | 前面が大きく開いていて、来場者が入りやすい。1小間でも有効。 → 気軽な立ち寄りに最適。ただし目立たないと素通りされやすい。 |

セミクローズ型 | 入口をやや制限し、入り口と出口を明確に。 → 接客や説明に集中しやすく、回遊性もコントロールしやすい。 |

動線設計で重要なのは、「 立ち止まりやすい視線設計」と「 回遊性」です。

通路側にインパクトのあるビジュアルや体験コンテンツを配置し、 「なんだろう?」と興味を引くきっかけをつくることが鍵となります。

【専門家からのワンポイント】

お客様の入りやすさは、入り口のオープン具合だけでなく、雰囲気にも影響されます。たとえば、展示物が少なかったり人が少ないと閑散とした印象になり、かえって入りづらくなってしまいます。逆に、スタッフが笑顔で立ち、適度な数の来場者がブース内にいると「ここは賑わっている」「話しかけてもらえそう」という安心感が生まれ入りやすい印象を受けます。

ポイントは、 物理的な入りやすさ(動線・入口の広さ)と心理的な入りやすさ(雰囲気・声かけ)をセットで整えることです。

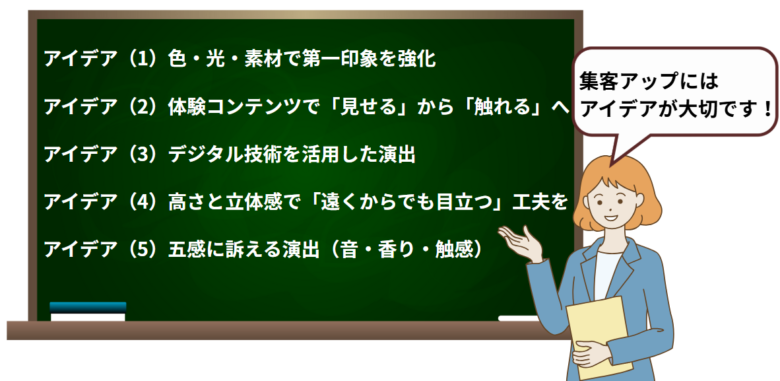

2. 【集客アップ!】展示会ブース演出アイデア5選

ブースレイアウトの基本をおさえたら、次は「どう見せるか」「どう印象に残すか」がカギです。

ただ配置するだけではなく、 演出で来場者の関心を引き、記憶に残る体験を提供することで、ブースの価値が一段と高まります。

ここでは、来場者の注目を集めるための演出アイデアを具体的にご紹介します。

アイデア(1)ブースデザインや文字の位置、色・照明・素材で第一印象を強化

展示会場では、数十・数百のブースがひしめいています。その中で 一目で「気になる」と思わせる視覚演出が重要です。

| 演出要素 | 効果とポイント |

| クリエイティブなブースデザイン | 背面や壁面のデザインがクリエイティブなものであると、歩いているお客様の目を引き、「見に行ってみよう」と思わせることができる |

| 文字の位置 | 社名やキャッチコピーが目につく位置にあるか |

| 色彩 (コーポレートカラー) | ・ブランド印象を定着させる ・メインカラー+アクセントでコントラストを出す |

| 照明 (スポットライト・間接照明) | ・展示物に注目を集める ・立体感・高級感・清潔感を演出 |

| 素材 (木材・布・金属など) | ・世界観や質感を伝える ・チュラル・高級・スタイリッシュなどを表現 |

アイデア(2)体験コンテンツで「見せる」から「触れる」へ

来場者に商品の魅力を伝えるには、 「体験型」コンテンツが最も強力です。

自ら手を動かし、使い心地や直感的な操作性を実感してもらうことで、記憶への定着率が格段に上がります。

▼体験型コンテンツの例

| タッチ&トライコーナー | デモンストレーション | サンプル試用・試食 |

POS端末、業務アプリの操作など |  スタッフによる実演だけでなく、来場者の参加型にするとさらに効果アップ |  美容・食品などの物理的体験 |

【専門家からのワンポイント】

体験型コンテンツは、「触ってみたい」という来場者の好奇心を刺激する効果的な集客手段です。ただし、単に体験を置くだけでは効果半減。体験のハードルを下げる演出も大切です。たとえば、 「ご自由にお試しください」のPOPや、スタッフが実演しながら声をかけることで、参加率が大きく向上します。

アイデア(3)デジタル技術を活用した演出

最新の展示では、以下のような デジタル技術を取り入れた演出も急増中です。

▼注目のデジタル演出例

| 動画モニター | AR・VR体験 | タッチパネル案内 |

ループ再生や商品紹介ムービー |  実際の使用シーンを仮想体験 |  来場者が自分で操作して情報を取得 |

特にIT系や建築・製造業など、 イメージが湧きにくい商材こそ、視覚と体験を組み合わせる工夫が求められます。

【専門家からのワンポイント】

デジタル演出は、視覚インパクトだけでなく「情報量」と「理解度」を同時に高められるのが強みです。しかし、ただ設置しただけでは、十分にお客様の興味を引かないかもしれません。

そこで重要なのが、 “何を見せたいのか”を明確にしたストーリー設計です。たとえば、AR・VR体験なら「3分で未来の利用シーンを体験」など、短時間で価値を感じられる構成に。

また、映像やタッチパネルはブースの外からも見える位置に設置し、通行中の人の興味を引く“呼び水”として活用するのがおすすめです。

アイデア(4)高さと立体感で「遠くからでも目立つ」工夫を

展示会場では、視界に入る情報の8割以上が 水平ラインに集中しています。

だからこそ、「 縦方向の空間活用=高さの演出」が差別化に有効です。

▼活用アイデア例

| ・吊りバナー・タペストリーで遠くからも目に入るブランド名を表示 ・棚や台座の高さに変化をつけることで、動きのある立体的な展示に ・背面パネルを活かしたビジュアル訴求(映像・キャッチコピーなど) |

特に1〜2小間など小規模ブースでは、「 高さの使い方=視覚的ボリューム」を意味します。

アイデア(5)五感に訴える演出(音・触感)

ブース演出というと「視覚」に偏りがちですが、 その他の感覚を使った工夫も来場者の印象に強く残ります。

▼五感の活用例

| 音 | 軽めのBGM、製品の効果音やナレーションで「耳」にも訴求 |

| 触感 | テーブルや壁面に質感のある素材(木・布・レザーなど)を使用 |

また、化粧品などであれば「 香り」でブースを印象付けることもできます。

ただし、会場が広いと香りで満たすことは難しいことや、制限されている可能性もあるので、出展要項をよく確認しましょう。

また、展示会の集客については、以下の記事で詳しく解説しています。

3.【事例から学ぶ】ブースレイアウトの6つの成功ポイント

以下では、実際のブース事例を通じて、集客と商談につながるレイアウトの成功ポイントをそれぞれ6点に整理します。

(1)テイカ株式会社

引用:https://www.tayca.co.jp/downloads/events/2025/cite_japan2025/

テイカ株式会社は、CITE JAPAN 2025 第12回化粧品産業技術展に出展しました。

このブースのポイントは、 ヒーローモチーフの演出と色分けしたゾーニングで「見せる」「伝える」「話す」のバランスを巧みに取っている点です。

具体的には以下のような良さがあります。

①高い場所に配置されたブランド看板とキャッチコピー

- ・カラフルな大型看板に会社名や各ゾーン名を掲げ、遠くからでも目を引く

- ・色分けされたキャッチコピーで各製品の特徴が一目で分かる

②ファーストコンタクトゾーンの活用

- ・入口付近にヒーローのフィギュアやポップな造作を配置し、来場者の視線をキャッチ

- ・通路際には案内パネルやサンプルを置いて、初めての人でも入りやすい動線を確保

③大型ディスプレイによる情報訴求

- ・中央のステージに大型スクリーンを設置し、実演やプレゼンで製品の魅力を訴求

- ・各コーナーにポスターやグラフィックを配置して短時間で情報を伝えている

④ゆとりある動線とオープンなレイアウト

- ・三方に開口部を設けたオープンレイアウトでどこからでも入りやすい

- ・色ごとにゾーン分けされ、ステージから各製品コーナーへと動線がスムーズ

⑤照明計画と色使い

- ・赤・黄・緑などの鮮やかなカラーで各ゾーンを区分けし、遠くからでも識別しやすい

- ・スポットライトと天井照明でフィギュアやパネルを際立たせ、明るい雰囲気を演出

⑥情報と商談スペースの両立

- ・ステージ横に製品説明パネルやサンプルを配置し、スタッフと対話しやすいコーナーを確保

- ・見学→説明→ステージへと段階的に話が進む構成で、収納スペースを展示台下にまとめ雑然としない

展示会ブース制作を外部委託するなら、「 結果にコミット」する提案力に定評のある株式会社ストラーツがおすすめです。

経験豊富なエキスパートが、 低価格×ハイクオリティを両立。イベントブースの 企画・制作・運営はもちろん、 動画制作・チラシ・ノベルティのデザイン・印刷までワンストップでサポートします。

(2)e-dash株式会社

引用:https://corp.e-dash.io/news/post-2839/

e-dash株式会社は、脱炭素関連のソリューションを提供するスタートアップ企業として、2025年2月に開催された「脱炭素EXPO【春】」に出展しました。

同社のブースは、 明快なメッセージ設計と開放的なレイアウト構成により、来場者にわかりやすく価値提案を届ける工夫が随所に見られました。

展示レイアウトや動線設計における具体的な成功ポイントは、以下の通りです。

① ブランド訴求を意識した大型サインと明快なコピー配置

- ・背面に大きく掲げられたロゴとキーメッセージが、遠目からも認識されやすい

- ・「CO₂排出量の可視化・報告・削減・サービス」というプロセスが一目で伝わる

- ・白×ミントグリーンの配色で、脱炭素・環境意識の高いブランドイメージを演出

② 各展示台が情報ブースとして独立して機能

- ・各展示台にモニター・パネル・資料トレイが設置され、情報取得が完結

- ・1~2人でも見やすい間隔で配置され、滞在しやすい構成

- ・それぞれの台が製品やサービス別に整理されており、回遊性が高い

③ 中央の空間に広がりがあり、混雑を防ぐ設計

- ・中央に十分な余白スペースを設けて、混雑時もストレスなく滞在可能

- ・展示台の奥行きを抑えることで、開放感のある印象に

- ・滞在・回遊・離脱の流れがスムーズに設計されている

④ 素通りさせない視覚演出(配色とサインの視認性)

- ・サインやキャッチコピーに視認性の高いフォントとアイコンを活用

- ・六角形のビジュアルで「工程の流れ」が視覚的に伝わる

- ・緑・白・グレーをベースに、すっきりした印象で来場者の注意を引く

⑤ 通路からのアプローチしやすい“オープンフェイス”設計

- ・前面が開放され、3方向からブース内が見通せる

- ・壁や仕切りがなく、自然に入りやすい構造

- ・通路沿いにも展示や資料があり、立ち寄りのきっかけを作っている

⑥ 担当者の立ち位置と案内体制が計算された設計

- ・モニター前や展示台ごとにスタッフが配置され、すぐに声がけ・説明ができる

- ・担当領域が分かれていることで、混雑時の対応にもブレが出にくい

- ・スタッフ動線と来場者動線が交差しにくく、自然に案内が進む構成

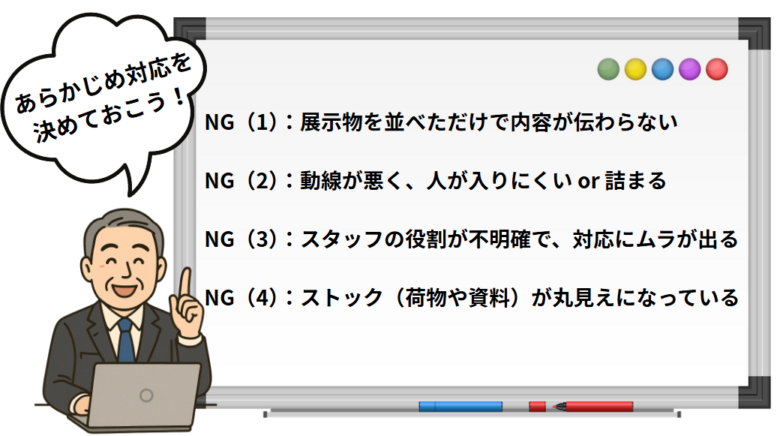

4. 展示会ブースレイアウトの4つのNG例とその改善ポイント

展示会ブースでは、見た目が整っていても「成果が出ない」レイアウトになっていることがあります。

ここでは、よくある失敗例とその改善ポイントを紹介します。

NG(1):展示物を並べただけで内容が伝わらない

来場者の目を引く工夫がなければ、せっかくの商品やサービスもスルーされてしまいます。

【ありがちなNG例】

| ・商品やパネルを壁に並べただけ ・キャッチコピーや説明が小さくて読めない ・ブースの前を通っても、何の企業か分からない |

【こうすれば改善】

| ・1秒で伝わるキャッチコピーを上部・正面に配置 ・展示は「見せたい順」にストーリー立てて配置 ・「比較」「体験」「効果の可視化」など来場者視点で演出を工夫 |

「見せる」だけでなく、「伝える」「惹きつける」設計が、成果につながる展示ブースの第一歩です。

NG(2):動線が悪く、人が入りにくい or 詰まる

人の流れを意識せずにレイアウトを組むと、せっかくの来場者が足を踏み入れにくくなってしまいます。

【ありがちなNG例】

| ・出入口が狭い or 1か所しかない ・展示台が中央にあり、動きづらい ・入り口にスタッフがいて入りづらい |

【こうすれば改善!】

| ・「入りやすく、出やすい」動線を意識してレイアウト ・見学→接客→出口の流れがスムーズになるよう配置 ・通路幅60〜90cmは確保し、回遊できる構成にする |

来場者の「入りやすさ・歩きやすさ」は、滞在時間とブース体験の質を大きく左右します。

NG(3):スタッフの役割が不明確で、対応にムラが出る

展示会では、スタッフの連携や動き方によって、来場者の満足度や商談率が大きく左右されます。誰が何を担当するかが曖昧だと、対応がバラバラになり機会損失につながることがあります。

【ありがちなNG例】

| ・役割分担があいまいで、来場者をスルーしてしまう ・全員が同じエリアに偏っていて、説明・対応にムラがある ・商談中のフォロー役や資料補充などが後回しになり、手薄になる |

【こうすれば改善!】

| ・「呼び込み」「初期対応」「商談対応」「サポート」など明確な役割分担を事前に決めておく ・ブース内の動線やゾーニングに合わせて、各スタッフの立ち位置や移動範囲を設定する ・トークスクリプトや対応フローを共有しておき、誰でも一定の対応ができる状態にしておく |

役割が明確であれば、来場者はスムーズに案内され、必要な情報をタイミングよく得ることができ、ブース全体の印象も向上します。

NG(4):ストック(荷物や資料)が丸見えになっている

ブースの見た目が雑然としていると、それだけで企業イメージがマイナスに映ってしまいます。

【ありがちなNG例】

| ・会場で配布物やダンボールが外に出しっぱなし ・テーブル下がごちゃついていて生活感が出る |

【こうすれば改善!】

| ・テーブルクロスや目隠しパネルで収納を “見せない” 工夫 ・簡易ロッカーやカーテンでストックゾーンを確保 ・ブース内の「整理整頓」は印象アップにも直結 |

清潔感のあるブースは、会社の信頼度や印象アップに直結します。

まとめ

展示会ブースの成功に必要なレイアウトのポイントを解説しました。

ブースレイアウトでは、ゾーニングで展示・接客・ストックを明確にし、来場者の動線を意識したオープンなレイアウトを設計することが基本です。色・照明・素材を活かした演出や体験コンテンツ、デジタル技術、縦方向の空間活用、五感への訴求といった工夫で、ブースの魅力はさらに高まります。

これらのポイントを取り入れ、状況に合わせて柔軟にレイアウトを調整することで、来場者の滞在時間と商談化率が向上し、展示会での成果につながるでしょう。

展示会ブース制作を外部委託するなら、「 結果にコミット」する提案力に定評のある株式会社ストラーツがおすすめです。

経験豊富なエキスパートが、 低価格×ハイクオリティを両立。イベントブースの 企画・制作・運営はもちろん、 動画制作・チラシ・ノベルティのデザイン・印刷までワンストップでサポートします。

この記事の監修者

堀江 和敬 株式会社ストラーツ 代表取締役社長

これまでに多数のイベント・展示会を制作。展示会では費用対効果を重視し、名刺獲得からの受注を最大化することを大切にしている。

監修者コメント:

展示会ブースのレイアウトは、ただ「見せる」だけではなく、「成果を出す」ために戦略的に考える必要があります。来場者の心を動かし、商談やリード獲得につなげるには、目的に合った設計と表現が欠かせません。ブースの力を信じて、ぜひ価値ある展示会にしていきましょう。

▶ ストラーツ公式サイト|▶ コラム