公開日:2025-08-31 更新日:2026-02-06

【展示会ブース集客】実践アイデア52選|成功の11原則とよくある失敗も解説

この記事の監修者:堀江 和敬 株式会社ストラーツ 代表取締役社長

これまでに多数のイベント・展示会を制作。日本最大級のIT系のオンライン展示会を主催を経験。展示会では費用対効果を重視し、名刺獲得からの受注を最大化することを大切にしている。

展示会やイベントに出展しても、「 そもそも人が足を止めてくれない」といった悩みを抱える企業は少なくありません。せっかくの出展機会を最大限に活かすには、戦略的なブース集客が不可欠です。

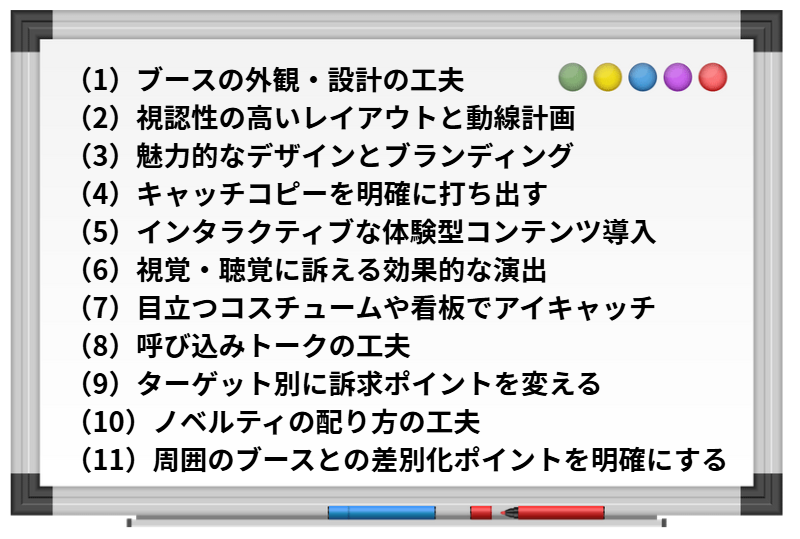

本記事では、 視認性の高いレイアウトや効果的なキャッチコピー、体験型コンテンツの導入、呼び込みトークやノベルティ配布の工夫まで、集客に効く11のポイントと52の具体策を詳しくご紹介しています。初めて展示会に出展する企業の方はもちろん、過去に思うような成果が得られなかった方も、ぜひ本記事を参考に、成果に直結するブースづくりを目指してみてください。

イベントブース制作なら、「 結果にコミット」する提案力に定評のある株式会社ストラーツがおすすめです。

経験豊富なエキスパートが、 低価格×ハイクオリティを両立。イベントブースの 企画・制作・運営はもちろん、 動画制作・チラシ・ノベルティのデザイン・印刷までワンストップでサポートします。

目次

1.【図解付き】成功するブース集客11の鉄則と52の実践アイデア!

展示会で成果を上げるには、単にブースを出すだけでは不十分です。「 立ち止まってもらい、興味を持ってもらい、話を聞いてもらう」ための工夫が必要不可欠。ここでは、ブースの設計・演出・スタッフ対応に至るまで、 実践的で効果的な11の鉄則と52の実践アイデアをまとめてご紹介します。

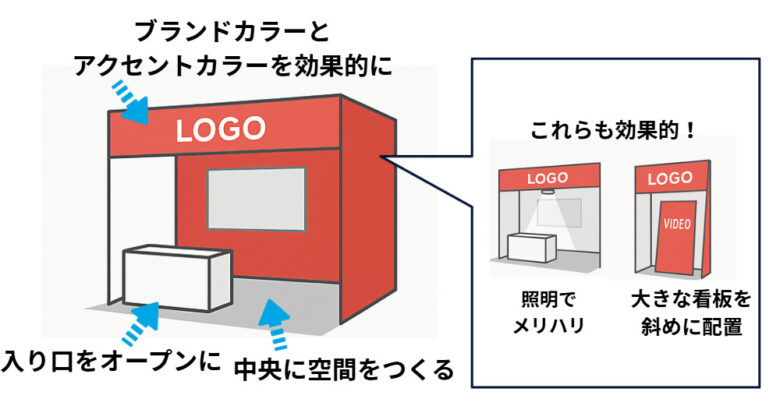

(1)ブースの外観・設計の工夫

開放感のある設計にし、来場者が“入りやすい”雰囲気を作ることが大切です。

照明、カラー設計、壁の高さなども見直しましょう。

▼実践アイデア

| ・正面や左右の壁をできる限り減らし「通路から中が見える」設計にする → 壁で囲まれていると入りづらさを感じさせてしまいます。入口を広く、オープンな印象にするだけで足を止めやすくなります。 ・床面と壁にブランドカラー+アクセントカラーを効果的に使う → 例えば「床はブランドカラーのブルー、壁は白+赤いアクセント」といったように、メリハリのある色使いが遠くからの視認性を高めます。 ・照明はスポットライト+間接照明を組み合わせてメリハリを出す → 製品・看板・デモエリアなど見せたい場所に集中的に光を当てると、来場者の視線を自然に誘導できます。 ・高さ180cm以上の看板やバナーを“垂直”ではなく“斜め”に配置する → 視線に入りやすく、「動き」や「立体感」が生まれ、注目度アップ。遠くからでも何をしているブースかが伝わりやすくなります。 ・展示台やテーブルを壁際に寄せて、中央に広い空間を確保 → 中央が空いていると「人が入っても大丈夫そう」と感じさせ、滞在率アップにつながります。ブース内の渋滞も防げます。 |

【専門家からのワンポイント】

ブランドカラーを用いることで「あれ、この会社…?」と、お客さんが気づきやすくなります。

また、どの展示会でも 共通のデザインがあると、気になっていたお客さんが御社を思い出して立ち寄りやすいでしょう。

照明は会場によって差があるので、あらかじめよく確認しておきましょう。基本的には照明の準備は必須と思っておいた方が良いでしょう。

(2)視認性の高いレイアウトと動線計画

遠くからでも目を引く設計と、スムーズな移動を促す動線設計はブース集客の基本。展示物は来場者の目線・流れに沿って配置し、ゾーニングやフロア誘導も活用しましょう。

▼実践アイデア

| ・高さ2m以上のパネルに社名・キャッチコピーを大きく掲示 → 会場の人混み越しでも遠くからブースの目的が伝わる。 ・入口から一方通行で奥に進む“U字型”や“L字型”レイアウトを採用 → 来場者の滞在時間が自然に延び、展示物を順番に見てもらいやすくなる。 ・床に矢印やゾーン名を表示して、誘導ラインを明示 → 体験コーナーや商談スペースへの導線を視覚的にガイド。 ・注目させたい展示物は通路沿い、目線の高さ(約140〜160cm)に配置 → 自然と足を止めてもらいやすく、製品の魅力が伝わる。 ・奥に“商談スペース”、出口付近に“資料&ノベルティコーナー”を配置 → 商談→資料受け取りという動線がスムーズに確保される。 |

展示会ブースのレイアウトについては、以下の記事で詳しく解説しています。

集客に強い展示会ブースの施工会社への依頼を検討している方は、以下の記事をご覧ください。

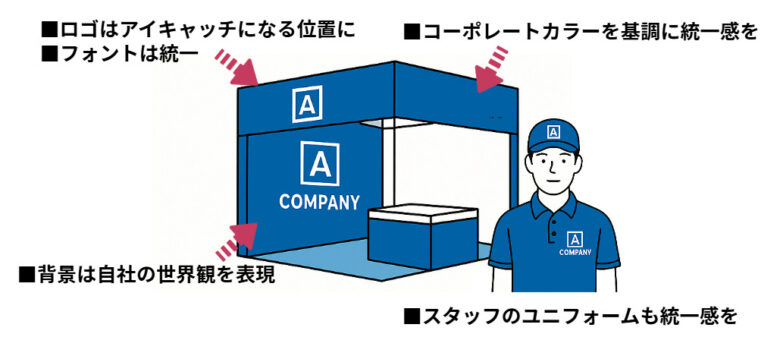

(3)魅力的なデザインとブランディング

ロゴ・色・フォントなどCIに統一感を持たせ、ブランドの印象を強めましょう。

一目で“どんな企業か”が伝わる世界観づくりがポイントです。

▼実践アイデア

| ・コーポレートカラーを基調にブース全体を統一する → 例:会社のメインカラーが青なら、壁面・床・制服・パンフレットも青系で統一。 ※バラバラな色使いは印象が弱まり、記憶に残りにくくなります。 ・ロゴはアイキャッチになる位置(入口上部・壁の中央)に大きく配置 → 高さや位置に気をつけて、遠くからでもブランドが分かるように。 ・社名やスローガンをフォントサイズ・書体を統一して表示 → 統一されたタイポグラフィは、プロフェッショナルな印象を与えます。 ※ゴシック体と明朝体を混ぜない、読みやすさを優先するなど。 ・背景ビジュアルは「自社の世界観」が伝わる写真やCGを活用 → 製造業なら工場の写真、IT企業なら未来感あるビジュアルなど。抽象的ではなく「何をしている会社か」が視覚的に伝わるように。 ・スタッフの衣装もブランドに合わせて統一感を持たせる → ロゴ入りのジャンパーやシャツ、カラーバランスの統一など。チーム感・安心感・プロ意識を演出でき、ブース全体に一体感が出ます。 |

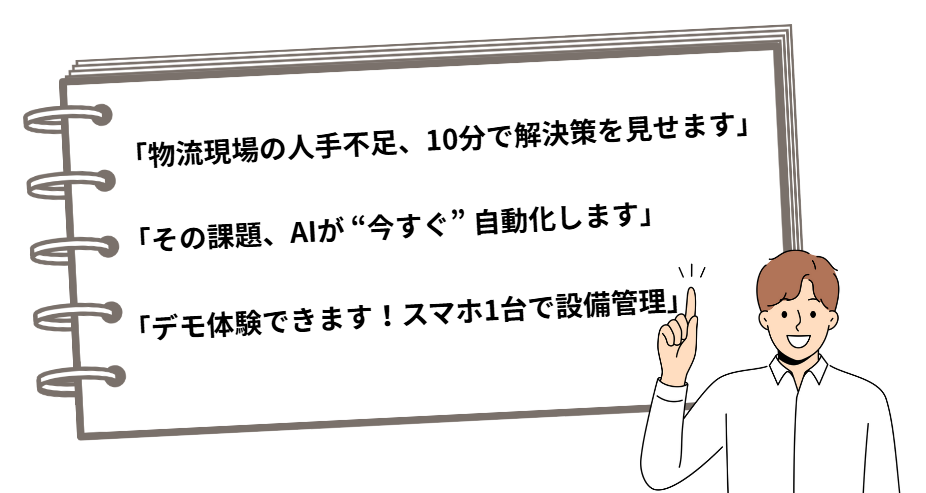

(4)キャッチコピーを明確に打ち出す

「誰に」「何を」提供するかを簡潔に伝える一文を、壁や看板に大きく表示。

一瞬で伝わる言葉が人を惹きつけます。

▼実践アイデア

| ・ターゲットを主語にする(例:「製造業の現場に、革新を。」) → 誰に向けたサービスなのかが明確になることで、来場者の目に留まりやすくなります。 ・ベネフィット(得られる結果)を伝える(例:「人手不足をAIで解決」) → 製品の機能ではなく、「導入後どうなるか」を端的に伝えると刺さりやすい。 ・10〜15字程度で「一文・読み切り型」にまとめる → 通路を歩く人が1秒で読める文字数が目安です。長すぎると視認されません。 ・フォントは太く大きく、目線より少し上に配置する → 例:ゴシック体の白文字×濃色背景で、遠くからでも読めるデザインに。 ・数字・比較・限定ワードを入れる(例:「業界最小」「〇〇%削減」「3日で導入完了」) → 「おっ」と思わせる具体性や緊急性があると、立ち止まる確率がアップします。 |

たとえば以下のようなキャッチコピーはいかがでしょうか?これらをベースに自社に合ったものにカスタマイズしてみてください。

【専門家からのワンポイント】

目を引くキャッチコピーを作ることはとても大切ですが、 広告表現や、たとえば美容系のブースなら 薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)には十分に注意する必要があります。

近年かなり厳しくなっているので、印刷前に担当者や、場合に寄よっては専門家に確認を。

(5)インタラクティブな体験型コンテンツ導入

VR/AR・タッチ&トライ・デジタル展示など、 来場者が「自分で触れる・動かせる」体験を設置すると、エンゲージメントが高まります。

▼実践アイデア

| ・製品の使い方を体感できる「タッチ&トライ」コーナーを設置 → 実際にボタンを押したり、画面操作ができるようにすることで、来場者の関心が深まります。 例:POS端末の操作体験、アプリのUI操作など。 ・AR/VRコンテンツで「現場シミュレーション」を提供 → 製品が使われる環境(工場、店舗、建設現場など)を仮想空間で再現。 例:VRでの安全装置操作体験、ARでの設備レイアウト可視化など。 ・来場者に応じた情報を表示する「パーソナライズ型サイネージ」 → 顔認識や簡易アンケートをもとに、年齢層や興味に応じた製品情報を表示。 例:「IT担当者向けのおすすめ製品を紹介します」といった自動表示。 ・来場者がその場で操作・カスタマイズできるコンテンツ → 例:製品カラーや仕様をタブレット上で選んでシミュレーション、 名入れ対応商品のリアルタイム表示など。 ・体験者限定の特典・キャンペーンを用意して参加率を上げる → 「体験者にはノベルティ進呈」「商談予約をされた方には抽選でプレゼント」などの動機づけが有効。 |

(6)視覚・聴覚に訴える効果的な演出

動画・照明・音響・プレゼンなどを組み合わせて、「 目と耳に残る演出」を。

特に大画面やミニセミナーは集客に直結します。

▼実践アイデア

| ・大型モニターやLEDビジョンでのループ動画放映 → 製品の使い方・導入事例・ビフォーアフターを映像で伝える。音声入りで流せば通路側にも自然と人だかりができやすくなります。 ・ブース内で定時開催の「ミニセミナー」や「ライブプレゼン」 → スピーカー付きでミニ講演(5~10分)を繰り返す。「このあと〇時から始まります」と予告すると、集客しやすくなります。 ・動きのあるデジタルサイネージやプロジェクションマッピング演出 → 壁面や床に映像を投影し、未来的・没入感のある演出を。立体物と組み合わせて「動きのある製品展示」にも。 ・ライトで製品・ロゴ・キャッチコピーを強調する照明演出 → スポットライトを使い、見せたい箇所に視線を集中させる。カラーライトで空間演出するのも効果的です(例:青でクール感、赤で情熱など)。 ・BGMや効果音でブース全体に「リズムと雰囲気」を加える → 音楽があるだけで「人のいる感」が出て入りやすくなる。製品デモ時に“ピッ”“シャキーン”などの効果音を加えると印象UP。 |

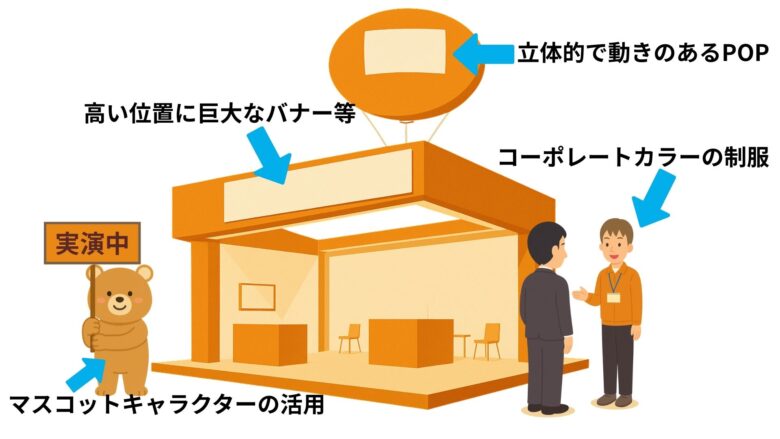

(7)目立つコスチュームや看板でアイキャッチ

スタッフの制服・装飾品・動きのあるPOPなど、視線を奪う工夫が有効です。

▼実践アイデア

| ・コーポレートカラーに合わせたオリジナル制服やジャンパーの着用 → 統一感がありつつ、ブース全体と調和するカラー設計にすると、プロフェッショナルな印象とアイキャッチを両立できます。 ・動きのある電飾・回転・バルーン型の立体POPを設置 → 高さ・動き・光は注目を集める3大要素。回転するサインや上下に動くライト付きの装飾などが効果的です。 ・巨大なタペストリー・吊りバナーで遠くからも認識可能に → 通路が込み合う会場では、上からの視認性が有効。3メートル以上の高さにロゴ入りバナーを吊ると目に入りやすいです。 ・着ぐるみやキャラクター、コスプレ風ユニフォームを活用 → 業種や製品に合わせた“キャッチーな演出”はSNS投稿や話題化にも効果的。 例:食品業界→マスコットの着ぐるみ、IT業界→近未来風ジャンプスーツなど。 ・スタッフが持つ“フリップボード”や“呼び込みボード”を工夫 → 「実演中!」「5分でわかる〇〇」などのコピーを手書き風に掲げて呼び込み。軽量・移動可能なアイテムで視線を引きつけられます。 |

(8)呼び込みトークの工夫【ダウンロードOKのトークスクリプト集付き】

展示会のブースでは、 通り過ぎる来場者の足を止める“呼び込み”が集客の第一歩です。

「声かけが苦手」「タイミングがわからない」という人でも対応できるよう、簡潔なトークスクリプトを事前に用意しておきましょう。

▼実践アイデア

| ・トーク内容を“3秒以内”で言えるようにまとめておく → 通路を歩く来場者に長々と話しかけても届きません。 例:「業務効率化の新ツール、5分でデモ体験できます!」 ・アイキャッチと連動させてトークを仕掛ける → 例:スタッフが「〇〇の体験ができますよ」とPOPを持ちながら呼びかけると、視覚と聴覚の両方でアプローチ可能。 ・呼び込みは“前に出て立つ”+“笑顔+アイコンタクト”が鉄則 → ブース内で座っているスタッフより、通路寄りで笑顔を向けているスタッフの方が圧倒的に反応を得られます。 |

以下は、「展示会で使える呼び込みトークスクリプト集」です。ダウンロードできるので、展示会運営マニュアルに入れるなどして使ってください。

(9)ターゲット別に訴求ポイントを変える

同じ製品でも、来場者によって響くポイントは異なります。

「IT担当者向け」「初心者向け」など、サブブースやPOPで切り分けて伝えましょう。

▼実践アイデア

| ・ターゲットごとに違う“課題・悩み”に合わせて訴求軸を変える 例: – 経営者向け:「コスト削減」や「売上の拡大」 – 現場担当者向け:「操作が簡単」「トラブルが減る」 → 導入メリットの“視点”を変えるだけで共感度が一気に上がります。 ・「〇〇担当者向け」などの明確なPOPで入口から誘導する 例:「【人事担当者必見】離職率を下げる面談支援ツール」 → ターゲット自身が「自分向け」と感じて自然に立ち寄りやすくなります。 ・ブース内に“用途別”のミニコーナーを用意する(サブブース化) 例:「導入前のお悩み解決ゾーン」「既存ユーザー向けアップグレード紹介」など、興味の段階別に展示を分ける。 ・トークスクリプトやパンフレットもターゲット別に用意する 例: – IT担当向け:「セキュリティ仕様」「システム構成」 – 営業向け:「提案書テンプレあり」「営業トーク例付き」 → 内容を分けることで刺さる情報が届きやすくなります。 ・展示内容に「他社の導入事例(同業種・同職種)」を入れる → 来場者と同じ立場の“他社の成功例”を見せることで、具体的なイメージと信頼感につながります。 例:「A社(製造業・現場主任)では導入後に〇〇を実現」 |

【専門家からのワンポイント】

ヒアリングシートを事前に用意して、先に来場者の担当を確認した上で接客を始めるという方法もあります。

決済者か現場担当者かによって接客担当者を変えると、効果的な対応がしやすいでしょう。

(10)ノベルティの配り方の工夫

ノベルティは、 配るタイミングや方法を工夫することでブース滞在時間やエンゲージメントが大きく変わります。

▼実践アイデア

| ・「声かけ+ノベルティ」で自然な接点をつくる → 「こんにちは、資料と一緒にこちらどうぞ」など、トークと連動して手渡すことで会話が始まりやすくなります。 ・アンケート回答やデモ体験後に渡す → 条件付きで渡すことで、ブース内でのアクション(滞在・商談)を促進できます。 たとえばLINE登録やインスタ登録、アンケートへの回答などを条件にすると、次につなげやすくなります。 ・“ 選べるノベルティ ” で会話のきっかけを演出 → 数種類の中から選べる形にすることで「どれにしますか?」と自然に対話が発生。興味のあるポイントも聞き出しやすくなります。 ・ブース奥で渡す配置にして“導線”を生む → ブース内に足を踏み入れてもらう動機に。導線設計と連動させやすい手法です。 ・とにかく立ち寄ってもらうことを重視するなら、目立つ場所に配置 → 展示会では、まずは立ち寄ってもらえることがとても大切です。そのためにはノベルティを目につくところに配置すると効果的です。 |

(11)周囲のブースとの差別化ポイントを明確にする

競合が多い展示会では、ぱっと見で「他と違う」何かが必要です。

表現の切り口やストーリーテリングで差別化を図りましょう。

▼具体的なアイデア例

| ・“ 業界あるある ” や “ 失敗談 ” を逆手にとった切り口のキャッチコピー → 例:「過去に展示会でスルーされた経験、ありますか?」「もう“なんとなく使ってる”は終わりにしませんか」 共感+目新しさで足を止めさせます。 ・展示ブースを “ 世界観ごと再現 ” する没入型演出 → 例:病院や現場のシーンを再現して製品を展示/まるでカフェのような商談スペースなど、「空間体験」を差別化要素にする。 ・ストーリー形式のパネル・動画で「課題→解決→成果」の流れを見せる → ただの製品説明ではなく、「導入前はこうだった」「こう変わった」とストーリー仕立てにすることで記憶に残ります。 ・スタッフのトークや制服も差別化の一部にする → 「一言で刺さるキャッチを全員で統一して声かけ」「あえて私服風・専門職風の衣装にする」など、 “ 人の演出 ” で印象を変える。 |

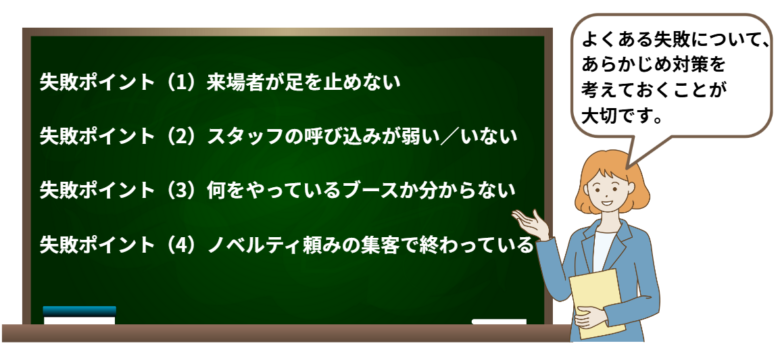

2.ブース集客によくある4つの失敗パターンとその原因

ブース集客に成功するには、よくある失敗パターンについても知っておくことが大切です。ここではよく見られる4つの例を紹介し、その原因と改善のヒントを解説します。

失敗ポイント(1)来場者が足を止める仕掛けがない

遠くから見てもブースが目立たず、「何の会社か分からない」「入るきっかけがない」状態だと、素通りされてしまいます。

【原因例】

| ・壁が高くて閉鎖的な印象 ・キャッチコピーが見えにくい位置にある ・通路側に導線が向いていない → 視認性を高めるデザインと、立ち寄りやすい導線づくりが重要です。 |

失敗ポイント(2)スタッフの呼び込みが弱い/いない

来場者を迎えるスタッフの声がけが弱い、または誰もいないと、ブースの存在感は大きく下がります。

【原因例】

| ・声をかけるトレーニング不足 ・そもそもスタッフの配置人数が足りない ・ブースの後方で座ってスマホを見ているだけ → 明るい声かけ・積極的な立ち位置・アイコンタクトが基本です。 |

【専門家からのワンポイント】

スタッフは多すぎても、お客様が入りづらい雰囲気を作ってしまいます。その時々のブースの状況から、ちょうど良い人数を判断しましょう。

また、「声かけ」も集客において重要な要素のひとつですが、 断られることが多く、慣れていないスタッフにとってはプレッシャーやストレスになりやすいので注意が必要です。

そのような場合には、経験豊富な人材を抱えている外部の派遣会社に依頼する方法もおすすめです。

ブースの雰囲気づくりから初動の声かけまでをプロに任せることで、他のスタッフが安心して製品説明や対応に集中できる体制が整います。

失敗ポイント(3)何をやっているブースか分からない

パネルに製品名だけが大きく書かれていたり、説明が専門的すぎると、通りがかりの人には伝わりません。

【原因例】

| ・専門用語の多用 ・ターゲット不明なメッセージ ・そもそも説明資料が掲示されていない → 「誰の」「どんな課題を」「どう解決するか」を一言で伝えるキャッチが大切です。 |

失敗ポイント(4)ノベルティ頼みの集客になっている

ノベルティ目当てで名刺を置いていく来場者ばかりでは、本来の目的である“商談化”につながりません。

【原因例】

| ・商品説明がないまま、ノベルティだけを渡してしまう ・名刺交換のみでスタッフが話を振らない → 「話を聞いてくれた人にだけ渡す」などルールを設け、 接点の質を高める工夫が必要です。 |

イベントブース制作なら、「結果にコミット」する提案力に定評のある株式会社ストラーツがおすすめです。

ブース集客の経験豊富なエキスパートが、低価格×ハイクオリティを両立。イベントブースの企画・制作・運営はもちろん、動画制作・チラシ・ノベルティのデザイン・印刷までワンストップでサポートします。

3.ブース集客成功のために事前にできる準備4選!

ブース集客の成功には、当日だけでなく事前の周到な準備が不可欠です。特に、 開催前の事前集客施策は、見込み客の来場を促し、ブースへの訪問を確実に増やすための要となります。

以下のように、 多様なチャネルを効果的に組み合わせることで、イベントへの期待感を高め、来場者数を最大化することが可能になります。

(1)招待状やメールの送付

展示会・イベントへの来場を促す上で、 パーソナライズされた招待状やDM(ダイレクトメール)の送付は、ターゲット顧客の関心を惹きつける強力な手段です。

過去の顧客データや見込み客リストに基づき、郵送やメールなどで以下のような案内を出しましょう。

| ・イベントの具体的な日時、場所 ・出展内容 ・ブース番号 ※これらに加え、 早期登録特典や限定デモンストレーションへの招待など、来場を促すインセンティブを付加することで、来場意欲を高められます。 |

(2)メールマガジン・SNSを活用した情報発信

メールマガジン・SNSを活用した情報発信は、イベント告知において 最もリーチが広く、効率的な手法の一つです。

| メールマガジン | ・開催概要、出展製品のハイライト、限定セミナー情報などを定期的に配信・読者の来場意欲を段階的に高める |

| SNS(X, Facebook, Instagramなど) | ・ブースの設営風景やスタッフ紹介、製品のティザー動画など、視覚的に訴えかけるコンテンツを投稿 ・ユーザーとの双方向コミュニケーションを通じてイベントへの期待感を醸成 ・ハッシュタグ活用やインフルエンサーとの連携も効果的 |

(3)自社ウェブサイトでの告知と特設ページ開設

自社ウェブサイトでの告知と特設ページ開設は、イベント情報を集約し、潜在顧客に詳細情報を提供する中心的な役割を果たします。

| トップページにバナーを設置 | ・イベント特設ページへ誘導できる ・開催概要、出展製品ラインナップ、ブース位置、セミナー情報などを一元的に確認可能 |

| 事前登録フォームを設置 | ・当日スムーズな受付 ・来場見込み客をつくれる |

SEO対策を施し、検索エンジンからの流入も意識しましょう。

(4)広報活動・プレスリリースによる認知度向上

広報活動・プレスリリースによる認知度向上は、イベント開催前にメディア露出を最大化し、幅広い層への認知を拡大する上で非常に重要です。

新製品発表、著名人の登壇、革新的な技術のデモンストレーションなど、 イベントのハイライトを盛り込んだプレスリリースを作成し、業界専門誌、一般メディア、オンラインニュースサイトへ積極的に配信します。

また、 メディア関係者向けのプレビューイベントや 個別取材の機会を設けることで、記事化や放送に繋がりやすくなります。これにより、イベントへの期待感を高め、来場者数の増加に貢献します。

【専門家からのワンポイント】

新規のお客様を獲得することは非常に重要ですが、展示会は、 既存顧客や、見込みが高いお客様と効率よく対面で商談できる絶好の機会であることも忘れてはいけません。自ら展示会を盛り上げる気持ちで、 事前にできるだけたくさんのアポを取っておきましょう。

4.ブース集客成功事例3選!

ここでは、実際の展示会ブースで集客に成功した事例を紹介します。

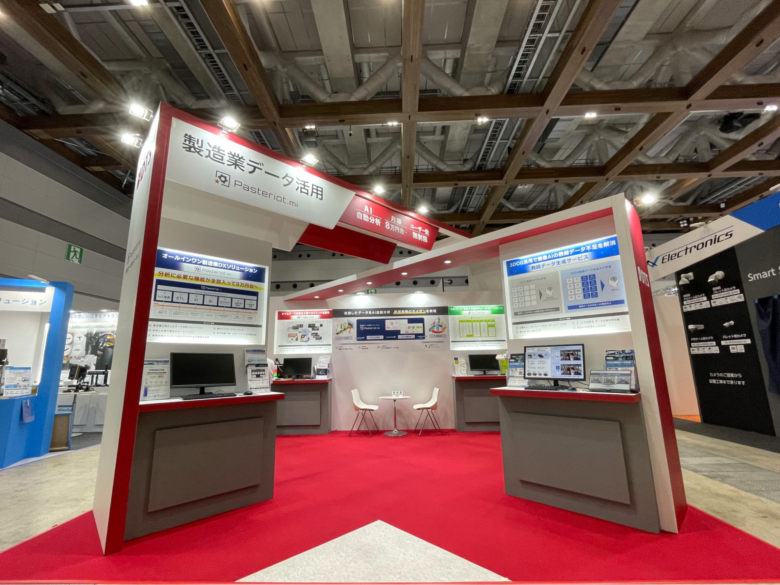

(1)株式会社 DTS

引用:https://dts-dms.com/blog/eventreport-manufacturingworld-tokyo2024/

株式会社DTS(ディーティーエス)は、金融・通信をはじめ、公共・製造・医療・教育など幅広い業種に対し、コンサルティングからシステム設計・開発・運用・保守、クラウド/セキュリティ対策までITソリューションを一貫提供する企業です。

2024年に東京ビッグサイトで開催された「ものづくりワールド 【東京】 2024」では、DTSの コーポレートカラーである赤を基調にブースを制作。

3面が通路に面するブース位置であることから、全方向からのアクセスに対応できるようX型に展示台を配置しました。

ブースに立ち寄ってくださったお客様とは、DXへの取り組み状況や悩みについてお話を聞き、お客様の課題に応じたサービスを紹介しました。

(2)エムシーディースリー株式会社

引用:https://www.kensetsu-site.com/events/details/ev007/

エムシーディースリー株式会社は、建設業界向けにITソリューションや現場支援ツールを提供する企業です。業務の効率化や安全性の向上を目的としたサービスを展開し、現場のDXを力強くサポートしています。

東京ビッグサイトにて開催された「建設DX展[東京]」では、 デモ画面を用いてサービスの利用イメージを分かりやすく紹介。さらに、安全靴や製作金物といった サンプルも展示し、 来場者に実物を見ていただきながら、サービスの活用シーンをより具体的に想像できるよう工夫しました。

また、 ブース内で実施したミニセミナーでは、立ち見が出るなど多くの方が講演に熱心に耳を傾けてくださり、関心の高さがうかがえました。

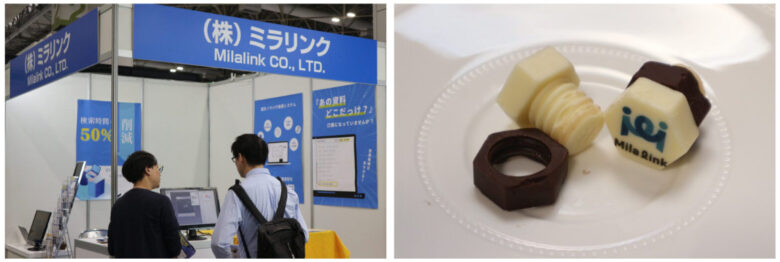

(3)株式会社ミラリンク

引用:https://milalink.co.jp/_news/news25/

株式会社ミラリンクは、「誰もが自由にものづくりできる世界へ」を掲げ、製造業の人手不足、技術継承、IT化の遅れなどの課題解決を目指し、 設計AIエージェント「タグっと」や、『金属加工を依頼する発注者』と『加工ができる受注者』をつなぐ BtoBマッチングプラットフォーム 「めたまっち」を提供している会社です。

2024年にインテックス大阪にて開催された『ものづくりワールド大阪2024』では、説明員が足りなくなるほど集客することに成功しました。

ノベルティでは 「ネジチョコ」を配布し、大変人気を集めたそうです。

まとめ

展示会で成果を出すためには、ただ目立つだけでは不十分です。来場者に「興味を持ってもらい、話を聞いてもらい、商談に繋げる」ためには、設計・演出・接客・演出すべてにおいて、意図を持った工夫が求められます。

本記事で紹介した 11の鉄則と55の実践アイデアは、いずれもすぐに実践できる内容ばかりです。自社の強みや伝えたい価値を効果的に届けるためのヒントとして、ぜひ役立ててください。展示会での出会いを成果に変えるための第一歩を、今日から踏み出しましょう。

ブース制作なら、「結果にコミット」する提案力に定評のある株式会社ストラーツがおすすめです。

経験豊富なエキスパートが、低価格×ハイクオリティを両立。イベントブースの企画・制作・運営はもちろん、動画制作・チラシ・ノベルティのデザイン・印刷までワンストップでサポートします。

この記事の監修者

堀江 和敬 株式会社ストラーツ 代表取締役社長

これまでに多数のイベント・展示会を制作。展示会では費用対効果を重視し、名刺獲得からの受注を最大化することを大切にしている。

監修者コメント:

イベントブースは、ただ「見せる」だけではなく、「集客する」「成果を出す」ための戦略ツールです。来場者の心を動かし、商談やリード獲得につなげるには、目的に合った設計と表現が欠かせません。ブースの力を信じて、ぜひ価値ある展示会にしていきましょう。

▶ ストラーツ公式サイト|▶ コラム